ここ二週間、スポーツ障害のご相談が非常に多かった。

テニス肘、ゴルフスイング後の背部痛、ベンチプレス時の肩関節痛など様々な症状を担当させていただいた。

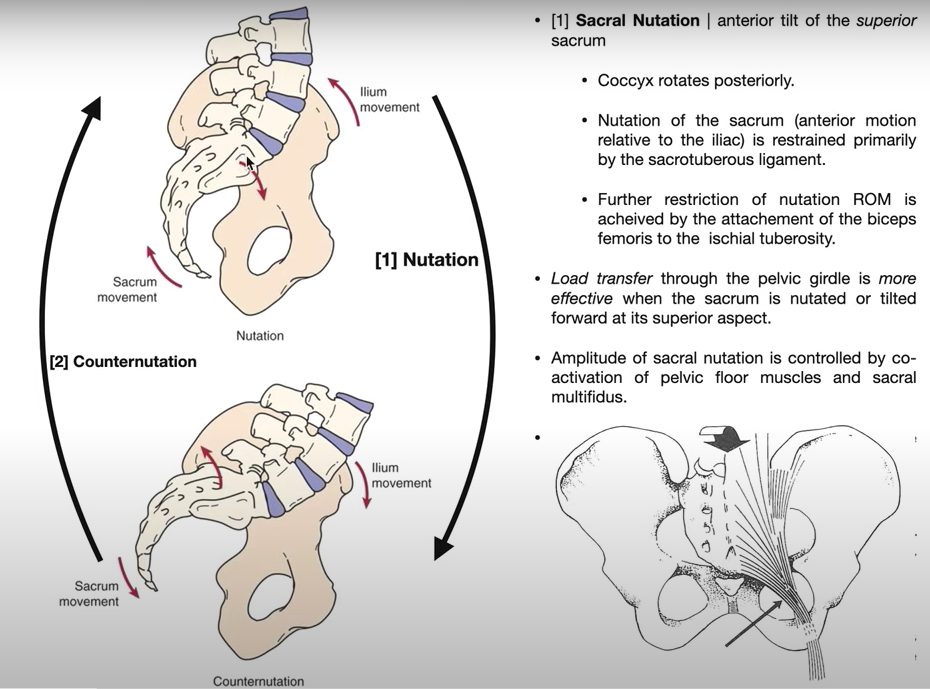

印象的だったのはサッカー選手のケースで、ボールを蹴る動作時(まさに↑画像の瞬間)にのみ腰痛が発現するという症状。

普段の生活では痛みは感じないという。

マッサージガンや筋膜リリースの治療では改善せず。

それもそのはず、問題は仙骨のNutationの問題。

逆Nutationでキックモーション時に仙骨の動き(というかテンション)に僅かな誤差が生じて、瞬間的にモーションペインが生じていた。

それにしても、キックモーションもずっと痛いわけでなく、あるポイントでの瞬間的な痛みを察知するアスリートの体の感覚の敏感さ、そしてすぐにケアに来る一流アスリートの判断力には改めて脱帽。

モーションペインは私の得意分野。

治療後は痛みなしでスムースに終了。

ちょっと脱線するが、レクリエーションでゴルフなど何らかの競技を始める場合も、ある程度前提を整えてから(その競技に適した筋力etc)の方が良いのでは?と治療しながら思う。

パーソナルトレーナーなどプロのもとで短期間準備するのもコストがかかるけど、結果的に受傷後のコストの方が高くつくこと多いのでは。

スポーツ障害にかかわらず、何の病気でもそうかもしれないけど。

そもそもその競技を始められる(続けられる)状態なのか、大きな怪我をする前に鏡の中の自分にご確認を。