久しぶりにスポーツ障害。

今回はランナーにおけるオーバーユース傷害のリスクファクターについての考察。

ランニングパフォーマンスの改善やリハビリ戦略の開発に役立つだろう。

ランニングによるオーバーユース傷害(ROI)は、ランナーのタイプ、傷害の定義、フォローアップ期間によって、発生率はランニング1000時間あたり2.5~33.0件となる。

ROIの発生の機序は複雑だが、主に組織のリモデリングのための十分な休息なしに反復的なストレスの身体への蓄積によって組織の変性が引き起こされることに起因する。

ストレス反応は、組織の特性 (ライフスタイルや遺伝的要因の影響) とストレス特性 (振幅、頻度、時間など) の関数だが、これらの応力を非侵襲的に測定することは困難。

現在、研究者は計算量や情報量が少ないバイオメカニカルパラメータに基づいて傷害リスクを予測するのが主流となっている。

ランニングのバイオメカニカルリスクファクター(BRF)には、地面反力、圧力マッピング、筋電図、モーションキャプチャデータから得られる運動学的パラメータが含まれる。

BRFを使用することでROIを発症するリスクのあるランナーを特定することが可能となる。

傷害発症の枠組みの中で最も関連性の高いBRFは、リスク集団を対象に、技術的(例:ランニングシューズや装具・インソール)、トレーニング、フィードバックシステムの介入(例:歩行再トレーニングやウェアラブルセンサー情報に基づく「デジタルコーチ」による)を改善するための資料となりうる。

しかし、一般的なROIリスクに関するBRFはレビューされているが、標準化された方法を用いて特定のROIのBRFを取り上げた系統的なレビューはない。

リンクのレビューは

(1) 最も関連性の高いBRFを特定し、最も一般的なROIに関するBFRのエビデンスを評価すること。

(2) BRF、作業負荷特性、パーソナリティ、構造固有のストレス耐性間の相互作用を考慮しながら、ランニングバイオメカニクスとオーバーユース傷害の発症との関係の理解を深めるために今後の研究の方向性を示めす。

ことを目的としたもの。

デザイン

プロスペクティブおよびレトロスペクティブな研究を考慮したシステマティックレビュー

データソース

PubMed. コネクテッドペーパー。検索は2021年2月。

結果

66の論文が基準を満たした。

特定のROIのエビデンスレベルは、矛盾するエビデンスから中程度のエビデンスまで。

ランニング人口と適用された方法は、研究によってかなり異なっていた。

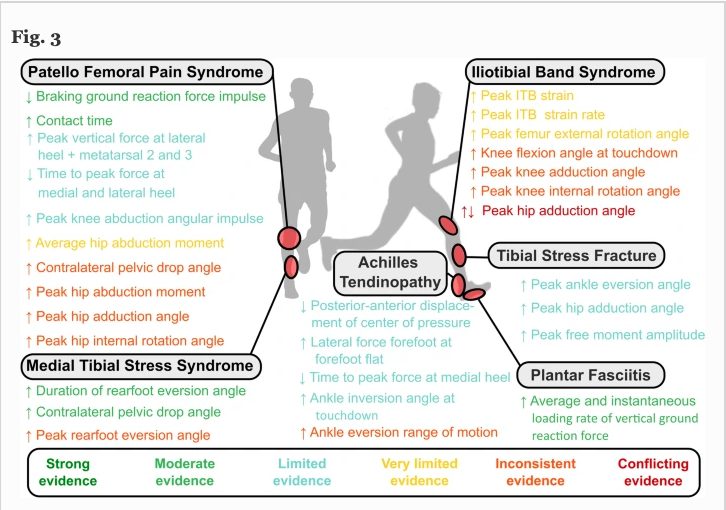

いくつかのROIに現れるBRFもあったが、ほとんどのBRFは特定のROIに特異的であった。

下肢の関節運動学および運動学に由来するBRFのほとんどは、運動の前額面および横断面。

さらに、足底圧、地面反力垂直負荷率、自由運動関連パラメータが運動学的BRFとして同定された。

キーポイント

・オーバーユースよる損傷に特異的な生体力学的危険因子に関するエビデンスレベルは、矛盾するエビデンスから中程度のエビデンスまで。

・今回の所見は主に中程度から高い品質の研究から得られたものである。

・ランニングに関連する生体力学的リスクファクターは、傷害に特異的である。

・前額面および横断面の関節メカニクスは、矢状面の関節メカニクスと比較して、ランニングによるオーバーユース損傷のリスクとより密接に関連する。

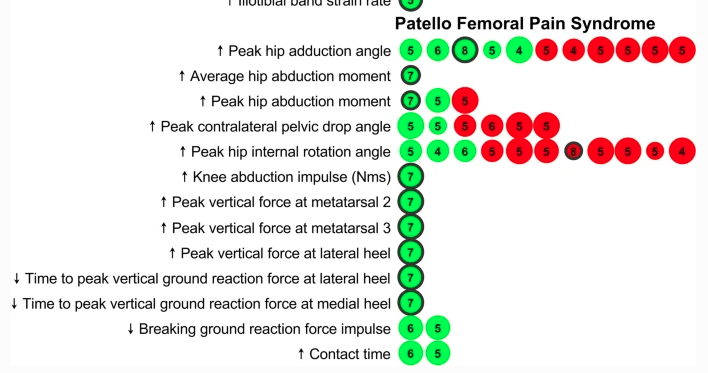

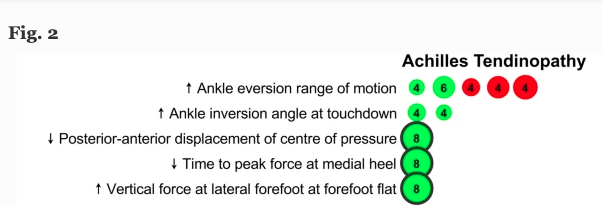

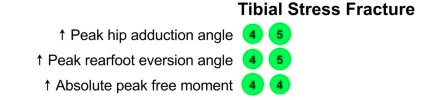

↓ は、ランニングによるオーバーユース傷害歴があるランナーは、傷害歴がないランナーに比べてバイオメカニカルリスクファクターの値が低いことを示す。

↑↓ は、矛盾するエビデンスを示す。

*アキレス腱障害(AT)

文献の系統的スクリーニングにより、ATの潜在的なBRFを合計123種類分析した13件の研究(12件のレトロスペクティブ、1件のプロスペクティブ)を同定。

前額面の足関節の動き(脛骨に対する踵骨の内転・外転)に関連する2つのBRFが同定された。

2件の中程度の質のレトロスペクティブ研究は、立脚相におけるタッチダウン(すなわち、地面への足の最初の接触)から踵骨最大外転までの足関節可動域の増加をBRFとして同定。

しかし、3つのレトロスペクティブな研究では、ATの既往があるランナーとないランナーにおける足関節の外転可動域の差は立証されなかった。

さらに、地面との最初の接触時に足首をより顕著に内転させることは、バイアスのリスクが高い中程度の質の2件の研究でATのBRFとして同定された。

プレッシャープレートを用いたバイアスリスクの低い質の高いプロスペクティブ研究では、10週間の追跡期間内にATを発症した初心者ランナーは、無傷の初心者ランナーと比較して、立脚相における足底圧の適用において3つの違いを示した。

第1に、立脚相における圧心の前後方向の変位が減少

第2に、前足部フラットの瞬間の外側部分からかかる垂直力が高い

第3に、踵骨内側でピーク力を得る時間が短縮。

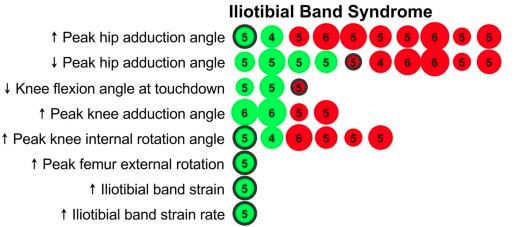

ドット内の数字はその研究のバイアスリスク・スコア

緑色は負傷したランナーグループがコントロールと比較して有意差を見出した研究

赤色は群間の有意差を見出すことができなかった研究

点の周りの黒丸は前向き研究デザイン(丸なし=後ろ向き研究デザイン)

ATのBRFとして、圧心の前後変位の減少、前足部フラットの瞬間に前足部の外側からかかる垂直方向の力の増大、および立脚相における踵骨内側のピーク力までの時間短縮を示す限られたエビデンスを確認した。

さらに、ATのBRFとして、初期接触時の足関節の倒立角の増加に関する限られた証拠と、初期接触から立脚時の後肢の倒立のピークまでの足関節の倒立可動域に関する矛盾した証拠を見いだした。

*内側脛骨ストレス症候群(MTSS)

MTSSのBRFを扱った研究は5件。

34の個別のBRFが調査されていたが、3つのBRFだけが関連性基準に合致。

質の高いプロスペクティブ研究において、2年間の追跡期間中にMTSSを発症した競技ランナー(NCAA Division 1)はMTSSを発症しなかったランナーと比較して、脛骨に対する踵骨のピーク外転が大きくなり、立脚相で足関節がより長い時間外転したまま走行していた。

さらに同じ研究において、MTSSを発症したランナーは発症していないランナーに比べ、立脚相における対側骨盤のピークドロップが大きくなっていることがわかった。

MTSSを有するランナーは立脚相でより多くの時間を外転に費やすという知見は、中程度の品質のレトロスペクティブ研究でも再現された。

MTSSの危険因子として、立脚時の外転時間については中程度の証拠、ピーク外転については一貫性のない証拠、立脚時の対側骨盤ピークドロップについては中程度の証拠があることがわかった。

*脛骨ストレス骨折(TSF)

2件の中程度の質の研究では、TSFの既往があるランナーでは、立脚時に足首のピーク外転がより大きいことを発見した。また、TSFの既往のあるランナーはTSFの既往のないランナーに比べ、立脚時のピーク股関節内転角が大きいことを報告している。

バイアスリスクが高い中程度の質のレトロスペクティブ研究では、TSFの既往のあるランナーとないランナーの間で、脛骨ピーク加速度に統計的に有意な差があることがわかった。

また、バイアスのリスクが高い中程度の質のレトロスペクティブ研究では、傷害歴のあるランナーでピーク脛骨衝撃が大きいことが報告された。

今回の研究では、TSFのBRFとして、ピーク足関節外転、ピーク股関節内転、およびピークフリーモーメントの限定的なエビデンスを確認した。

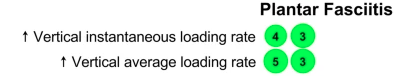

*足底筋膜炎(PF)

2件のレトロスペクティブ研究において、PFの既往があるランナーは、地面反力の瞬間的な垂直荷重率がより高くなることが示された。

さらに、2件のハイクオリティな研究では、PF歴のあるランナーは、地面に対してより高い平均荷重率で垂直方向の力を加えていることがわかった。

まとめると、地面反力の平均および瞬時の垂直荷重率をPFのBRFとする中程度のエビデンスを見出した。

*腸脛靱帯症候群(ITBS)

ITBのBRFとして、タッチダウン時の膝関節屈曲量の減少、ピーク膝内転角度の増加について一貫性のないエビデンスが確立された。

ITBのBRFとして、ITB歪み率の増加、大腿骨ピーク外旋の増加を示す証拠は非常に限られていることが分かった。ITBSのBRFとしてのピーク股関節内転については、相反するエビデンスを発見した。

*膝蓋大腿部痛症候群(PFPS)

PFPSのBRFとして、地面反力の制動インパルスの低下と接地時間の長さを示す中程度の証拠を見いだした。

また、上述の足底圧関連パラメータと膝内転角の増加については、限られたエビデンスしかなかった。

平均的な股関節内転モーメントの増加については、非常に限られたエビデンスしか見つからなかった。

立脚時のピーク対側骨盤落下、ピーク股関節内転角度と内旋角度の増加、およびピーク股関節内転モーメントの増加について一貫性のないエビデンスが確認された。