本日のブログは、更年期のメタボリックシンドロームに対する食事の調節効果、特に地中海食およびナッツ類の利点についてデータをまとめてみたい。

更年期にはエストロゲンの劇的な減少が起こり、体脂肪の割合が増加する。

更年期への移行に伴うアンドロゲン/エストロゲン比の上昇は中心脂肪の蓄積を促進し、インスリン抵抗性に関与することでメタボリックシンドロームの高発生率に寄与している。

閉経が脂肪蓄積の増加、除脂肪体重の減少、または中心性肥満など身体構造の変化と関連しているかどうかという問題に複数の臨床研究が取り組んでいる。

中年期は男女ともに加齢によってそれらの変化が誘発される時期であり、今まで閉経の具体的な役割を明らかにすることは困難だったが、DXA(二重エネルギーX線吸収測定法)で除脂肪量と脂肪量の比率を測定することで、閉経が(全身および内臓)脂肪の増大とエネルギー消費の減少を引き起こすことが現在確認されている。

1246人の米国女性を閉経の8年前から10.5年後まで縦断的に追跡調査したThe Study of Women Across the Nation (SWAN) では、女性は閉経直前の数年間にすでに脂肪量と除脂肪体重の両方が増加していることがDXAによって観察された。

その後、脂肪量は2倍に増加し、除脂肪体重は減少し、この傾向は閉経後約2年まで持続した。

体重(BW)の増加も認められ、これは閉経前に始まり閉経移行期を通じて増加した。

別の研究では、体重変化に関するデータと同様に、閉経前後の数年間にMetSに罹患するリスクが2倍になることが確認された。

糖尿病のリスクも増加するが、これについては閉経に起因するか議論がある。

近年、更年期に伴う代謝異常の制御における食事の役割に関心が高まっている。

健康的な栄養摂取は、MetS発症率を減少させるために身体活動とともに最も推奨される介入。

SWANコホートでは、更年期移行期の有害な心代謝プロファイルの修正における食事の役割を示す証拠が発見されている。

EAT-Lancet委員会は、果物や野菜を多く摂取し、肉や精白糖の摂取を制限すること推奨している。

その観点から、地中海食(MedDiet)は、更年期移行期および閉経後女性の健康ニーズを満たす優れた代替食として提案されている。

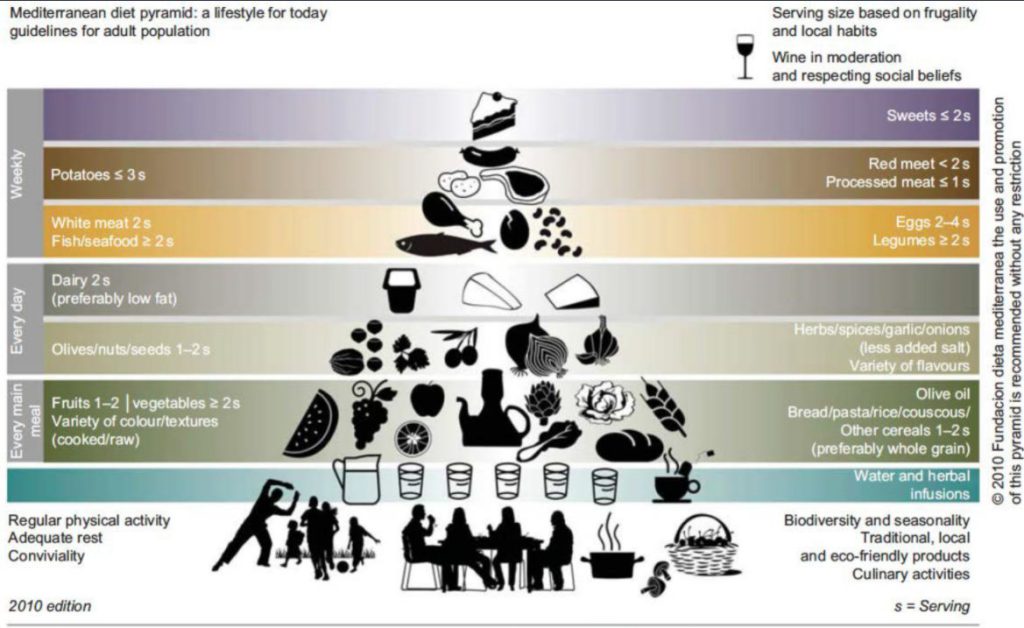

MedDietは厳密に定義された食事ではなく、下のフードピラミッドに反映された推奨事項を選択したもの。

MedDietで強く推奨されている食品の中で、注目はナッツ類とオリーブオイル。

ナッツ類の摂取は、CVDの発生を15%、心血管死亡率を23%減少させるとされる。

にもかかわらず、更年期移行期および閉経後早期におけるMetSまたはその危険因子に関連する重要な問題に対するナッツの具体的な効果に関する情報は限られている。

リンクのレビューは、ナッツ摂取が更年期以降増加するMetSリスクに及ぼす可能性のある調節効果について、利用可能な証拠を収集したもの。

メタアナリシスおよびシステミックレビューを優先して検討し、更年期に関連するメタボリックシンドロームのリスクに対するナッツの摂取の潜在的効果を要約。

Nuts and Metabolic Syndrome: Reducing the Burden of Metabolic Syndrome in Menopause

*更年期と代謝の乱れ

・更年期が体重(BW)と脂肪の増加に与える影響について、ホルモンの変化が一因ではないかとの疑問がある。

・閉経は卵巣卵胞の枯渇によって起こり、卵胞が減少するとエストロゲンの産生がほぼ完全に停止する。

エストロゲン受容体(ER)が体内の様々なシステムに広く分布していることが、更年期障害と他の病態との関連性の根底にある。

・心血管系や中枢神経系は、エストロゲンの重要な標的である。

・閉経年齢が1歳遅れるごとに全死因死亡率が2%減少するという疫学的データから、閉経年齢は健康バイオマーカーとして注目されている。

・アンドロゲンは年齢とともにゆっくりと減少し、その過程は閉経の数年前から卵巣と副腎の両方で始まる。したがって、エストロゲンとは異なり、アンドロゲンは閉経後も大きな変化を受けず、エストロゲンとアンドロゲンレベルのバランスが後者に傾くため、女性はよりアンドロゲン的な環境にさらされることになる。

*エストロゲンとアンドロゲンの代謝への影響

エストロゲン

・更年期の代謝変化におけるエストロゲンの役割は、遺伝子組み換えマウスモデルで広範囲に実験と臨床の両レベルで研究されている。

・アロマターゼ遺伝子を不活性化してエストロゲン合成を完全に抑制し、ERタイプαまたはβを不活性化したところ、エストロゲン作用の喪失と脂肪蓄積の関連が明らかになった。脂肪細胞の数や大きさが増加することが報告されている。

また生体エネルギーの変化も観察され、さらに食物摂取量の増加や自発的な身体活動の低下などの所見も得られている。

・動物モデルで得られた結論は、臨床研究でも再現されている。

ゴナドトロフィン放出ホルモン(aGnRH)を用いて一過性閉経を誘導すると、エストロゲンの低下に関連したエネルギー消費の減少が、エストラジオール(E2)の補充によって元に戻ることが示された。

さらに、E2は無脂肪体重の減少、皮下脂肪と内臓脂肪を含む中心脂肪の増加を緩和した。

・更年期ホルモン療法(MHT)は、Postmenopausal Estrogen/Progestin Intervention(PEPI)試験および Women’s Health, Osteoporosis, Progestin, Estrogen(HOPE)試験において、体重増加およびウエスト周 囲(WC)増加を抑制する有益な変化を示す。

・デンマークの骨粗鬆症予防試験でも、MHTに無作為に割り付けられた女性は、プラセボを投与された女性よりも体重の増加がより限定的であることが判明した。

・しかし、それらの所見は一貫しておらず、Women’s Health Initiative (WHI) 研究では有益性は認められなかった。

アンドロゲン

・アンドロゲンは代謝にも影響を与えることが分かっており、男女間で逆説的な方向に進んでいる。

英国バイオバンクの研究では、遺伝的高テストステロン値は、男性では2型糖尿病(T2D)のリスクを低下させ有益であるが、女性ではT2Dと多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)のリスクを増加させ有害であることが示された。

PCOSの女性を対象とした横断研究では、総テストステロンではなく、遊離テストステロンが体重とインスリン抵抗性に関連していることが明らかになった。

・更年期のアンドロゲン環境は、中心脂肪を増加させ、脂肪蓄積を促進する可能性がある。

*健康に関連するナッツの成分

・ナッツ類とは、クルミ、ヘーゼルナッツ、アーモンド、ピーナッツ、ピスタチオ、カシューナッツ、松の実などの総称で、発表されている研究の多くはクルミに焦点を当てたもの。

・ナッツは高カロリーにもかかわらず、その成分の特性は、実験および臨床研究の両方において、健康に有益な効果をもたらす。

これらの利点は、ナッツの一般的な組成プロファイルによる。

(i)炭水化物やタンパク質に比べて不飽和脂肪、一価不飽和脂肪酸(MUFA)、多価不飽和脂肪酸(PUFA)の割合が比較的高い大栄養素

(ii)フェノール化合物や植物ステロール、抗酸化ビタミン、ミネラルなどの生物活性成分

(iii)食物繊維

不飽和脂肪酸

・豊富な不飽和脂肪酸は、オリーブオイルなどMedDietに多く含まれる他の脂肪酸と共通しているが、ナッツ類はPUFAsの割合が高いなど特異な性質を持っている。

具体的には、ナッツ類の主な脂肪酸はリノール酸で、数種類のナッツ類では全脂肪酸組成の40~60%を占める。他の2つの主要な脂肪酸はオレイン酸とα-リノレン酸であり、後者は特にクルミに多く含まれている。

・MUFAとPUFAはいずれも、脂質プロファイル、炎症、そしてメタボリックシンドロームやCVDに関与するる酸化など、いくつかの点で飽和脂肪よりも優位に立つ。これらの抗炎症作用は、6000人を対象とした縦断的臨床研究Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) で確認されている。

・ナッツの摂取は、CRP、IL-6などの炎症マーカーの循環レベルに逆相関していた。

これらの知見は、心血管リスクの高い個人を含む研究でも再現されている。

・心血管系イベントのわずかな減少はおそらく脂質の減少を介したもので、今後より多くの証拠が必要。

ポリフェノール

・ナッツ類にはポリフェノールが豊富に含まれる。リグナンの主成分である亜麻仁、プロアントシアニジンを多く含むアーモンド、エラジタンニンを多く含む栗やクルミなどナッツ類に含まれるポリフェノールの種類は非常に多い。

・ポリフェノールは腸内細菌叢によって代謝され、この過程で10万から20万に及ぶ代謝物が飛躍的に増幅される。この代謝過程と代謝産物の血漿中への移行は早い。

・植物性ポリフェノールの摂取不足と特定の疾患との間に直接的な関係は確立されていない。しかし、様々な果物、ココア、コーヒーなどに含まれるポリフェノールが健康に良いという証拠は存在し、酸化ストレスや炎症などのいくつかの疾病メカニズムに対する作用も報告されている。

*MetSに対するナッツ類の効果

ナッツ類のMetSに対する効果に関するデータは、ナッツ類またはその成分化合物による作用機序と臨床的影響の両方に焦点が当てられている。

前者は実験モデルを用いることが多いが、後者は観察研究または介入研究からのエビデンスである。

現在の文献はMetSそのもの、あるいはその構成要素のいくつかに集中している。

得られたデータの多くは、変種の区別なく一般的なナッツ類を用いた研究に由来しているが、特定のナッツ類、主にクルミやピーナッツの役割に関する研究も増えており、場合によっては抽出物として使用されていることもある。

実験的研究により、ナッツに含まれる特定の化合物が引き起こす様々な潜在的作用メカニズムが明らかにされている。

近年、メタアナリシスにより、臨床的なエビデンスは徐々に強固になってきている。

それでも、研究数が少なく、そのほとんどが小規模であり、結果が矛盾しているため、一貫した結論はしばしば制限される。

*MetSの構成要素に影響を与えるメカニズム

体重(BW)とウエスト径(WC)

・ナッツ類などの高脂肪食の摂取によりBWとWC両方の増加が予想されるが、いくつかのメカニズムはその効果に反している可能性がある。

(i)食物繊維の満腹効果により、食事摂取量が減少する可能性。

(ii) ナッツに含まれる不飽和脂肪とタンパク質が高代謝率に関連し、エネルギー消費量を増加させる。

(iii) ナッツのプレバイオティクス効果の可能性を通じた腸内細菌叢の貢献

(iv) ポリフェノールの潜在的寄与。脂肪分解の増加や脂肪細胞の分化の抑制など、いくつかのメカニズムを通じて作用する可能性

炭水化物代謝

・糖質代謝の保護作用のメカニズムには食物繊維が含まれ、満腹感をもたらすことで食事量の減少に有利となる。これに加えて、ポリフェノールと食物繊維のプレバイオティクス効果があり、微生物叢に影響を与え、グルコース代謝に好ましい結果をもたらすと推測できる。

・ナッツはグリセミック指数が低く、インスリン必要量が少なくなり、糖尿病のコントロールに有利となる。

・フラボノイドの一種であるフラバノールは、糖尿病予備軍やT2Dリスクを低減する利点がある。

・エラグ酸がエラジタンニンの形でいくつかのナッツに含まれており、糖尿病に対する保護効果を示す。

血圧

・インスリンによるナトリウム再吸収亢進制限は、インスリン感受性の亢進の結果軽減される。

・ナッツ類に多く含まれる化学成分であるマグネシウムがプロスタサイクリンなどの血管拡張メディエーターの産生を促進する可能性がある。

脂質

・ナッツの重要成分(ポリフェノール、不飽和脂肪、植物ステロール、食物繊維)は検出可能な効果を示す。

(i) ナッツに含まれるポリフェノールの一種であるエラジタンニンは、低密度リポタンパク質(LDL)とトリグリセリド(TG)の減少およびHDLのわずかな増加に関連し、この変化は肥満/過体重の人に集中している

(ii) 不飽和脂肪の効果はクルミに含まれるMUFAおよびPUFA成分とLDL値の維持との間の因果関係によって裏付けられており、これは欧州食品安全機関によって支持されている

(iii) コレステロールと分子構造が似ている植物性化合物の一種であるフィトステロールは、高脂血症抑制作用を示す

(iv) 食物繊維は胃の排出過程を減少させ、小腸での拡散を損ない、胆汁酸の排泄を増加させる。

*臨床研究

メタボリックシンドローム

MetSをエンドポイントとした2つの関連研究がある。Prevención con Dieta Mediterránea (PREDIMED) -Plus studyの参加者のサブグループ(n = 5800)は、1年後にMetSの危険因子の変化について分析されました。

ナッツの摂取は、WC、BW、BMI、収縮期血圧(SBP)の低下、HDLの増加など、MetSの改善に先行した。

フィンランド糖尿病性腎症研究では、1型糖尿病と診断された参加者のナッツ摂取について調査し、2食以上のナッツを摂取した369人は、MetSのすべての構成要素において好ましい変化を経験したことを明らかにした。

*体重とウエスト径

ナッツ類全般

・120,877人のアメリカ人参加者を含む3つのコホートからなる大規模研究では、ナッツの定期的な摂取は4年間の追跡で0.26kgのわずかな減少と関連すると結論づけている。

・2018年8月までのメタ分析では、ナッツの摂取と腹部肥満の間に逆相関が認められたが、過体重リスクや体重増加には関連性が見られなかった。

・その後4つのメタアナリシスでは、BW、BMI、BFの割合、WCに効果は検出されず、空腹感の軽減は認められたが満腹感には効果がないと結論付けている。しかし、前向き研究(n = 569,910)とRCT(n = 5873)の両方のメタ分析で、ナッツの摂取量が多いとBWとBFの減少に関連すると結論づけている。

特定のナッツの種類

・クルミの特殊効果については別のメタアナリシスで取り上げられ、355g/日までの摂取で用量反応効果が観察された。

・ピスタチオについては、BMIの単独減少を除いて有意な影響は確認されず、カシューナッツについても同じ中立的な結果が得られた。

・アーモンドの具体的な影響についてRCTメタアナリシスで評価され、体重の純増減は-1.39kgであることが確認された。

その後の臨床的エビデンス

・前述のメタアナリシスには含まれていない、その後発表された研究を検索したところ、ナッツとピスタチオは満腹感のほかには効果は検出されなかったが、これは減量プログラムの遵守に有利だろう。

・欧州10カ国、373,293人を対象に5年間追跡した、European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition-Physical Activity, Nutrition, Alcohol, Cessation of smoking, Eating out of home in relation to Anthropometry (EPIC-PANACEA) では、参加者全員が平均2.1kg体重を増やしたが、ナッツの摂取量が最も多い四分位では、非摂取者よりも体重増加が減少した(全体平均-0.07kg)。

・ナッツ類は高カロリーであることから予想されるBWの増加とは関連がないようだ。

実際には体重のわずかな減少が起こる可能性があるが、このエビデンスはまだ質が低い。

*炭水化物代謝と糖尿病

ナッツ類全般

・急性摂食試験の結果、ナッツ類は健常者と糖尿病患者の双方において、食後高血糖を用量依存的に低下させることが示された。

・上海女性健康調査などの主要な疫学調査では、T2D診断が最大で3分の1減少したと報告されているが一方、Iowa女性健康調査や医師健康調査では効果が観察されなかった。

・システマティックレビューとメタアナリシスで25の観察研究と2つのRCTのデータベースを調査し、ナッツ摂取と糖尿病診断に逆相関があると結論づけた。メタアナリシスのレビューでは、介入研究の3つのメタアナリシスで空腹時血糖値(FBG)の低下が認められたものの、糖尿病診断への影響を再現することはできなかった。

特定のナッツの種類

・アーモンドは、摂取量が42.5g/日を超えるとFBGを減少させることが明らかになった。

T2D患者に対する効果はまちまちで、グリコシル化ヘモグロビン(HbA1c)の減少は認められたが、FGやFI、HOMA-IRで評価したインスリン抵抗性の減少は認められなかった。

National Health and Nutrition Examination Survey(NHANES)データベースに含まれる成人の24時間ダイエットに関する評価では、クルミの消費者は非消費者に比べて糖尿病のリスクが低いと結論づけられている。

RCTに関するより最近のメタアナリシスでは、選択した集団や介入の種類に関する特異性を持つ小規模研究の評価も含まれています。

わずかな差はあるものの、クルミ、カシューナッツ、ピーナッツ、ピスタチオのFG、FI、HbA1c、HOMA-IRに対する効果は中立であると報告されています。

その後の臨床的エビデンス

・PREDIMED研究のサブ解析から派生したより最近のRCT(n =1833)では、クルミの摂取に関連したT2Dの発生率の減少が見られた。

結論として、様々な臨床研究が糖質代謝におけるナッツの有益性を指摘している。

矛盾する結果もあり、効果があったとしても影響度は小さいと思われるが、大半のメタ分析データ解析によって裏付けられている。

*血圧

ナッツ類全般

・血圧を主要な目的とした疫学研究の結果は一致しておらず、介入研究でもナッツの種類や用量、あるいは人口プロファイルに関して異質性が見られる。

・17のRCTのメタ分析では、MedDiet、Dietary Approaches to Stop Hypertension(DASH)ダイエット、Nordicダイエットなど、ナッツを構成に含む食事パターンがSBPと拡張期血圧(DBP)を有意に減少すると結論付けたが、別の61の対照試験の系統的レビューとメタ分析では効果は検出されなかった。

*脂質

ナッツ類全般

・ナッツ類は、心血管リスクのない個人では総コレステロール(TC)、LDLおよびTGを低下させることが、2つの系統的レビューおよびメタアナリシスで報告されている。

特定のナッツの種類

・発表された分析では参加者数が少ないため、エビデンスは限定的。

・ピスタチオとクルミは、TC、LDL、TGに対する作用から、有益な脂質プロファイルを促進する作用がより強いと考えられる。

・ピスタチオに関する追加エビデンスでは、TC、LDL、TGの減少が確認されているが、HDL、TC/HDL比、LDL/HDL比には変化がない。

・アーモンドはTCとLDLを減少させたが、その効果は小さい。

・ピーナッツでも同様の効果が認められたが、TC、HDLともに並行して増加が検出された。

その後の臨床的エビデンス

・安定した冠動脈疾患を持つ204人を対象に、1日30gのピーカンナッツの効果を12週間にわたって調査した。ピーカンナッツを食べた68人は、非HDLコレステロール値およびTC/HDL比が対照群に対して有意に減少。

・Almonds Trial Targeting Dietary Intervention with Snacks試験では、CVDの平均以上のリスクのある成人107人が、丸焼きアーモンド(n = 51)または対照スナック(n = 56)にランダムに割り付けられ、1日の推定エネルギー必要量の20%が6週間にわたって供給された。

脂質への効果は、LDLの減少(アーモンド群9.75mg/dL)のみだった。

・5800人の男女を1年間追跡したPREDIMED-Plus試験では、ナッツの摂取量が増えるとTGの減少とHDLの増加が見られた。

・628人の被験者を2年間追跡したWalnuts and Healthy Aging(WAHA)研究では、クルミの摂取はTCとLDLの減少に関係するが、HDLとTGには変化が検出されなかった。

・PREDIMEDの追加データでは、ナッツがHDL依存性の逆コレステロール輸送[コレステロール排出能]を改善する可能性が示された。

・結論として、利用可能な証拠のほとんどは、脂質プロファイルに対する保護効果を支持している。

ナッツの脂質に対するこの効果は米国心臓協会(AHA)に支持されており、コレステロールを制御するための食事戦略にナッツの消費を含めている。

結論

更年期障害に伴う女性のメタボリックシンドローム発症の増加は、健康的な食事を含むライフスタイルによって軽減することができる。

ナッツは地中海食の主要な構成要素で、食事関連の介入を促進するための第一選択の選択肢として選ばれている。

ナッツ類にはいくつかの種があるが、いずれも安定した栄養組成を維持している。具体的には、不飽和脂肪、生理活性(特にフェノール関連)化合物、食物繊維など。

各ナッツの成分に関する利点は、酸化ストレスや炎症、微生物叢の変化といった一般的な疾病メカニズムに関連するもの。

豊富な実験的研究により、糖質代謝、脂質プロファイル、血圧、および脂肪蓄積の障害に対する保護効果の可能性が記述されている。

臨床試験での確認はまだ発展途上でしばしば十分なエビデンスが得られていない。

脂質と糖質代謝への有益な影響は確かな結論と思われる。