食物アレルギーが世界的に増加している。

食物アレルギーは多因子疾患で遺伝的要因だけでは説明できず、食物アレルギーの発症には幼少期の環境因子、特に栄養因子が重要な要素であると認識されている。

栄養因子自体によって引き出されるエピジェネティックメカニズム、腸内細菌叢やその産生物の調節が食物アレルギー発症リスクに影響することを支持する証拠が増えている。

胎児期のエピジェネティックなプログラミングは健康状態に対する短期的な影響だけでなく、成人期に観察される影響についても説明することができる。

生後1,000日は、栄養を含む環境要因がエピジェネティックメカニズムを通じてアレルギー発症のリスクに影響を及ぼしうる、重要な感受性の窓であると考えられている。

下のリンクのレビューでは、人生の初期段階においてエピジェネティックメカニズムの調節を通じて免疫に影響を与える可能性のある主な栄養因子について報告している。

食物アレルギー

食物アレルギーは有病率の増加だけでなく、症状の持続性と重症度の増加が報告されている。

発症には遺伝が関与しているが、観察された疫学的変化はヒトゲノムの変化だけでは説明がつかないほど速いため、遺伝学だけでは説明できない。

食物アレルギーのパターン変化は、複雑な遺伝子と環境の相互作用に由来するものであるというのが現在の見解。

食物アレルギーの感受性と発症に対する環境の影響は、エピジェネティックメカニズムによる。

このメカニズムには、DNA配列を変えることなく遺伝子の発現を変化させる遺伝的変化が含まれる。

栄養因子などの環境因子は、成人期の慢性非伝染性疾患の発症に対する感受性を決定する上で、妊娠中および生後1000日間において重要な役割を果たす。

妊娠期間中および母乳育児中の栄養因子は、エピジェネティックメカニズムを通じて免疫に影響を与える可能性がある。

食物アレルギー患者は免疫系の調節障害により、後年他のアレルギー、いわゆるアトピーなどを発症するリスクが高いと言われている。

幼少期の栄養が免疫寛容のメカニズムにどのように影響するかを理解することは、非常に興味深い。

エピジェネティックメカニズム

エピジェネティックメカニズムとは、一次DNA配列を変化させることのない遺伝子の発現の変化を指す。

このような安定した変化は短期的には遺伝するが、DNAの突然変異には至らず可逆的である可能性があることから、「エピジェネティック」と呼ばれている。

エピジェネティクスは遺伝子発現を動的制御するため、遺伝子のエピジェネティックな状態を変化させることができる。

この環境刺激に応答して変化する能力は、DNA自体の合成後の修飾(DNAメチル化)または密接に関連したタンパク質の修飾(ヒストン修飾)にある。

妊娠、授乳期、生後1年

世界的に知られる「バーカーの胎児起源仮説」によれば、重要な発達段階における介入は、後年、ネガティブまたはポジティブなエピジェネティック効果をもたらす可能性があるとされている。

人生の最初の1000日は、保護的で健康増進的な効果をもたらす可能性のある「機会の窓」であると同時に、エピジェネティックな負の効果や疾患発症の大きなリスクをもたらす可能性のある「感受性の窓」と考えられる繊細で壊れやすい期間と考えられている。

この時期、栄養やその他の環境要因が、遺伝的感受性と相互作用するエピジェネティックメカニズムを通じて、食物アレルギーや免疫系の発達リスクに影響を及ぼす可能性がある。

これらの理由から、食物アレルギーの予防のために環境や栄養などの修正可能なリスクファクターがターゲットになる。

初期栄養とエピジェネティックな影響

腸内細菌叢

生後間もない時期から、食事と腸内細菌叢の複雑な関係が免疫の発達と機能に大きく影響する。

腸内細菌叢の形成は妊娠期間中に既に始まっており、母親の栄養状態に強く影響される。

新生児の腸内細菌叢は多様性に乏しく、放線菌とプロテオバクテリアの2つの菌門が優占している。

生後も栄養要因は腸内細菌叢の構造や機能に影響を与える。

母乳栄養児の腸内細菌叢は、粉ミルク栄養児の腸内細菌叢と異なっている。

実際母乳育児はビフィズス菌、乳酸菌などの好ましい細菌種の資源で、乳児の健康に利益をもたらす。

補完的給餌期は、食物繊維や新しいタンパク源を食事に取り入れるため、栄養学的要因が腸内細菌叢の構成と機能に強く影響するもう一つの重要な時期。

固形食を食べ始めると、腸球菌、クロストリジウム、ストレプトコッカス、バクテロイデスを含む細菌種の多様性が高まる。

この時期の腸内細菌叢は短鎖脂肪酸(SCFA)を産生する細菌群が多くなり、成人とは異なるより成熟した細菌叢へとシフトしていく。

乳幼児期の腸内細菌叢の発達には栄養的要因に加え、分娩の種類、抗生物質の使用、生活習慣などの環境要因が大きく影響することが分かっている。

この時期に生じた腸内細菌叢の組成および機能障害は腸内細菌叢異状症と名付けられ、免疫寛容および食物アレルギーの発症リスクに影響する可能性がある。

母親の食事と子どものアトピー症状の間に決定的な関係が見出されているわけではない。

一方、乳児期の食事と食物アレルギーの予防にはより明確な関連があることが分かっている。

果物、野菜を多く取り入れた幼児食は、2歳までに食物アレルギーが少なくなることと関連する。

乳児期の腸内細菌叢の多様性低下、腸内細菌科/バクテロイデス科比率が高いことがその後の食物感作と関連し、食物アレルギーを含むアトピー疾患の発症に影響する可能性を示唆した研究もある。

糖分や脂肪分の多い食事は腸内細菌叢の有意差と相関し、アトピー発症のリスク上昇につながることが分かっている。

食物アレルギーにおける幼少期の栄養と腸内細菌叢との興味深い関連は、腸内細菌叢の代謝産物によって説明される可能性がある。

SCFAs

腸内細菌叢がエピゲノムに影響を与えるメカニズムは完全には解明されていない。

最近の知見では、その一部はポストバイオティクス(腸内細菌叢由来の代謝産物)に起因していることが示唆されている。

SCFAsは腸内細菌叢が産生する主要代謝産物。

SCFAsは主に酢酸、酪酸、プロピオン酸で、食物繊維に含まれる難消化性炭水化物を大腸で発酵させることにより生成される。

SCFAsの種類と量は、食事や腸内細菌叢によって異なる。

SCFAsの中でも酪酸は、腸のホメオスタシスや免疫寛容に重要な役割を担っている。

生後12ヶ月の子どもの糞便中のSCFAレベルを評価した研究は、生後12ヶ月の糞便中の酪酸レベルが最も高い子どもは、アトピー感作が少なく、喘息、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎など、後年の他のアトピー徴候も少ないと結論付けている。

生後間もないアトピー児の糞便マイクロバイオームを調査した研究では、生後3カ月での酪酸産生菌の欠乏と、その後のアレルギー症状の発現の間に正の関係が観察されている。

SCFAsは、様々なメカニズムで腸管上皮のバリア機能と免疫力を調節することができる。

さらに、酪酸およびプロピオン酸は腸管バリアの完全性や細菌および食物抗原に対する免疫寛容など、異なる生物学的プロセスに関与するいくつかの遺伝子を調節することが可能。

妊娠中および授乳中の母親の食物繊維摂取が、血漿中のSCFAsレベルおよび子孫のFoxp3+ Tregs分化に影響を与えることを示した日本の研究もある。この研究では、高繊維食を与えたマウスの子孫のSCFAs血漿レベルおよびTregs数が、繊維食無しのマウスに比べ高いことを発見している。

結論として、SCFA産生菌が豊富であり、食物繊維などの難消化性炭水化物を十分に摂取することが、腸のホメオスタシスと免疫寛容の発達および維持に必要である可能性がある。

PUFAs

PUFA はプロスタグランジン、ロイコトリエン、トロンボキサンなどの様々な生理活性代謝産物の前駆体。

α-リノレン酸(ALA)の主な食事源は亜麻仁油、小麦胚芽油、クルミ、亜麻仁であり、LAはごま油、ひまわり油、コーン種子油に高濃度に含まれています。アラキドン酸(ARA)は肉類や肉類由来製品、卵黄に多く含まれ、ドコサヘキサエン酸(DHA)は魚類や魚油、卵に多く含まれる。

PUFAsのうち、ω-3は抗炎症作用を持ち、アレルギー症状を改善するのに対し、ω-6PUFAsはTh2免疫反応やアレルギー発症を促進するため、一般に炎症促進作用を持つと考えられている。

欧米食はω-6:ω-3 PUFAの比率が高いことが特徴で、食物アレルギーを含む免疫介在性障害の大きなリスクと相関している。

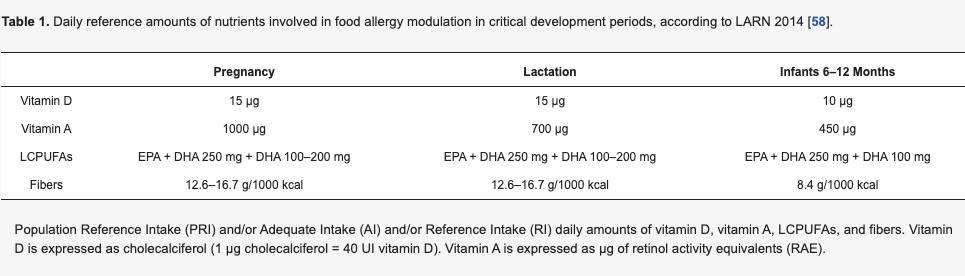

欧州食品安全機関(EFSA)の最近の勧告によると、妊娠中および授乳中の女性のLCPUFAの基準摂取量は、EPA+DHAで250mg/日、そのうちDHAは100-200mg/日とされている。

ヒトの母乳にはPUFAsが含まれており、母乳中のLCPUFAs含有量は母親の食事摂取量に依存する。

妊娠中にω-3の摂取を増やし、DHAを多く含む油(1日0.1g EPA + 0.8 g DHA)を補給すると、補給をしなかった女性の子供と比較して、鶏卵に対する感作が減り、IgEを介した湿疹の発生リスクが減少することがわかっている。

また、妊娠中および授乳中の女性を対象とした研究により、ω-3、通常はEPAとDHAの組み合わせが免疫にプラスの効果を発揮することが明らかになっている。

LCPUFAが幼少期の免疫系機能および食物アレルギー発症に影響を与えるメカニズムは完全には解明されていないが、最近の文献ではエピジェネティックなメカニズムが関与している可能性が示唆されている。

ビタミンDとA

近年、食物アレルギーにおけるビタミンDの働きに関する研究が活発になっている。

ビタミンD不足は、ピーナッツアレルギーや卵アレルギーなどの食物アレルギーのリスク上昇と相関している。

ビタミンDは、免疫機能や食物アレルギーの発症にさまざまなレベルで影響を及ぼす可能性がある。

幼少期のビタミンDの状態が、エピジェネティックなメカニズムを通じて、その後の免疫寛容に影響を及ぼすことが示唆されている。

マウスモデルでは、低ビタミンD食を摂取した母親の子どもは、よりバランスのとれた食事を摂取した母親の子どもに比べて、食物アレルギー発症のリスクが高いことが示されている。

ビタミンDの不足は、FOXP3のメチル化の変化を通じてTregを低下させ、食物アレルギーの感受性を高めると考えられる。

ビタミンDと食物アレルギーの関係は決定的ではなく、免疫寛容と食物アレルギーにおけるビタミンDの機能をより深く探求するための今後の研究が必要。

ビタミンAの代謝物であるレチノイン酸(RA)は、免疫系の発達や機能に影響を与え、自然免疫と適応免疫に影響を及ぼす。

しかし食物アレルギーにおける機能については、まだ明らかにされていない。

アレルゲン暴露下でRAを継続摂取すると、マウスの食物アレルギーの症状が改善され、IL-10やIFN-γなどの抗炎症サイトカインの誘導を促進する可能性があることを明らかにした研究がある。

母乳育児

母乳は多くの機能的効果を持ち、乳児にポジティブなエピジェネティック効果を及ぼし、非伝染性疾患の発症を予防する。

母乳は、乳児の免疫系に抗炎症作用を及ぼす。

アトピー性湿疹と食物アレルギーに対する母乳育児の保護効果を強調する研究もある。

Melbourne atopy cohort studyでは、ヒトミルクのオリゴ糖プロファイルが小児期のアレルギー疾患リスクと関連していることが明らかになっている。

アレルギー疾患において母乳がポジティブなエピジェネティック効果をもたらすメカニズムは一部不明で、DNAメチル化、ヒストン修飾、miRNAが栄養曝露によって調節されるという仮説がある。

また、母乳はmiRNAを豊富に含んでおり、乳児に有益な効果をもたらす最も重要なエピジェネティックメカニズムの1つである。

miRNAは、新生児の消化器系および免疫系の発達に影響を与える。

さらにmiRNAは、T細胞およびB細胞の発達、DCの分化、炎症性サイトカインの産生を制御することにより、新生児と母親の免疫保護因子として作用する可能性がある。

ある研究では、産後3ヶ月のヒト母乳には、miR-148a-3p, miR-22-3p, miR-30d-5pなどの高発現miRNA群があることを証明している。

これらのmiRNAは、様々な生物学的プロセスや分子機能に関与している。

酪酸SCFAは、食物アレルギーの発症を防ぐことができる母乳の生物活性化合物。

SCFA酪酸は、食物に対する免疫寛容に関与する様々なプロセスに影響を与える。

本研究では、酪酸SCFA がヒト腸管細胞のムチン、タイトジャンクション、ヒトβディフェンシン-3の発現を上昇させることを明らかにした。

結論として、食物アレルギー発症に対するヒト母乳の保護効果を向上させる新たな戦略は、ヒトミルク中の生物活性化合物を増加させるための母親の食事の調節に基づく可能性がある。

補完給餌

補完給餌と食物アレルギー予防に関して、現在の国際的なガイドラインでは、乳児期の固形食の遅延導入は食物アレルギー予防に効果がないことが示されているため、推奨されていない。

一方、生後4ヶ月以前の早期離乳食を支持するデータもありません。

前述のように、補完給餌は食品が腸内細菌叢に影響を与える重要な時期である。

腸内細菌叢とその産物の調節を通じて、補完給餌はエピジェネティックなメカニズムを誘発し、アレルギーのリスクに介入することができる。

結論

栄養因子は、環境因子と同様にエピジェネティクスを通じて、人生の初期段階における免疫系および食物経口耐性の発達に影響を及ぼす可能性がある。

DNAメチル化、ヒストン修飾、およびmiRNAは、食物アレルギーなどのアレルギー性疾患のリスクを修正することができるエピジェネティックなメカニズムである。

生後1000日は、アレルギー疾患などの非伝染性疾患の発症リスクを修正する「機会の窓」であり、栄養因子は介入対象である。