心血管系疾患は、1990年から2019年にかけて世界の死亡原因の第1位となっている。

女性の動脈硬化の進行や心血管系疾患(CVD)のリスクとして、閉経後の炎症マーカーの増加、高密度リポタンパク質コレステロール(HDL-C)レベルの低下と総コレステロール(TC)や中性脂肪(TG)、内臓脂肪、血糖値の上昇など、バランスの崩れた心代謝系プロファイルが挙げられる。

いくつかの研究が、閉経は心代謝系プロファイルの有害な変化、CVDのリスクおよび死亡率の上昇と関連していることを裏付けている。

ある研究では、北台湾の閉経前女性に比べ、閉経後女性は中心性肥満、メタボリックシンドローム、高血圧、中性脂肪高値を有する確率がかなり高いことが示されている。

さらに、食事は心血管系の危険因子やその他の健康関連アウトカムと関連している。

ナトリウム、加糖、トランス脂肪、赤身肉の摂取量が多く、果物、全粒粉、繊維、魚、ナッツ、豆類の摂取量が少ない食事を摂取している閉経後女性は、閉経後女性のCVD危険因子とされる空腹時血糖異常、高いBMI、高血圧、高血中コレステロール値を示している。

ナトリウムの過剰摂取や野菜・果物の摂取量が少ない低品質な食事を摂取しているブラジル人閉経後女性では、中心性肥満、高血圧、血中脂質や空腹時血糖値の上昇が認められている。

リンクの研究は、閉経後の台湾人女性における食事パターンと心血管リスク因子の変化との関連を分析することを目的としたもの。

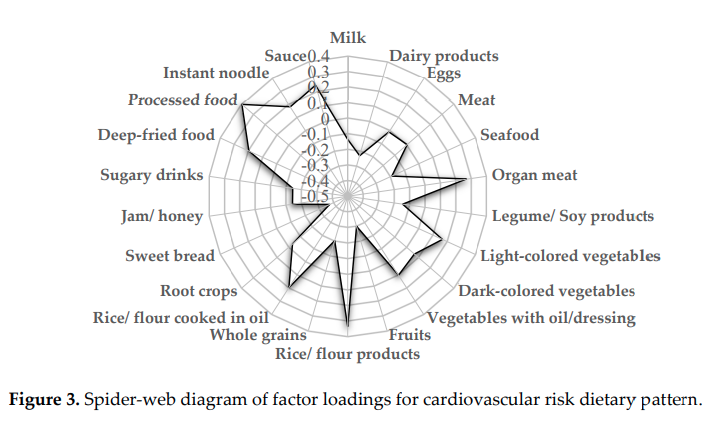

45歳以上の閉経後の台湾人女性5689人を対象に、データは2001年から2015年の間にMei Jau Health Management Institutionのデータベースから、加工食品、米・小麦粉製品、内臓肉、ソースの高摂取を特徴とする心血管リスク食パターンを導出。

加工食品、米/小麦粉製品、内臓肉、ソースの摂取量が多い心血管系リスク食パターンは、閉経後の女性におけるトリグリセリド(TG)、収縮期血圧(SBP)、空腹時血糖値(FBG)、血漿アテローム性指数(AIP)のオッズ上昇と関連していた。

加工食品、米/小麦粉製品、内臓肉、ソースの摂取量が少ない健康的な食事パターンを選択することで、閉経後の台湾人女性のCVDリスクを低減できることを示唆。

・閉経後の台湾人女性5689人を対象としたこの研究では、心血管危険因子の食事パターンを導き出し、CVD危険因子(SBP、DBP、AIP、TG、FBG)と正の関連を見いだした。

心血管系リスク食事パターンの最高四分位値で、閉経後女性の60.4%が過体重または肥満、64.6%が身体不活発(150分/週未満)だった。

・心血管系リスク食パターンは、加工食品、米/小麦粉製品、内臓肉、ソースの摂取が多く、乳製品、果物、全粒穀物、菓子パンの摂取が少なかった。

・台湾の中高年の慢性腎臓病患者では、加工食品、肉、内臓肉、米/小麦粉製品の摂取量が多く、果物、色の濃い野菜、豆/大豆製品の摂取量が少ないという西洋型の食事パターンと同様の特徴を反映していた。

・低食物繊維、加工食品中の塩分・糖分過多、動物性食品中の飽和・不飽和脂肪の偏りは、血圧、血中脂質、血糖値の異常と相関している可能性がある。

・心血管系リスク食パターンで多く摂取される食事成分である米/小麦粉製品の高度に精製された炭水化物は、心血管リスクの増加および中年成人の動脈硬化の進行と関連する可能性がある。

・心血管系リスク食パターンが血圧の相関において、台湾の閉経後女性5689人の高血圧有病率は11.3%に過ぎないことがわかったが、閉経後女性を対象とした過去の研究では、ブラジル人女性で31.6%、中国人女性で56.0%の高血圧の有病率が報告されており今回の結果とは一致しない。閉経後のホルモン変化や加齢に伴う代謝変化により、体重増加や食事中の塩分に対する感受性が高まることで血圧の上昇につながっている可能性もある。

・閉経後女性において、心血管系リスク食パターンがAIPの増加と相関していた。数多くの研究にでAIPは重要な心血管系リスク因子であることが示されている。

・閉経後女性において、心血管系リスク食事パターンが高TG値と正の相関があることを見いだした。

・ナトリウムの過剰摂取(2400mg/日以上)しているブラジル人閉経後女性は、心血管系リスク因子として知られる高総コレステロール(TC)および高LDL-Cの有病率が増加していた。

韓国人女性を対象にした研究では、油脂、肉、卵、ファーストフード、菓子類の摂取量が多く、穀物の摂取量が少ない西洋型の食事パターンをとっている閉経後女性は、高LDL-Cであるという相関があ示されている。

・牛乳、乳製品、ファーストフードの摂取量が多く、米や野菜の摂取量が少ない欧米型の食事パターンを摂取している中国人女性や日本人女性を対象に行われた研究では、脂質プロファイルのアンバランス、特にTCとLDL-Cの増加が観察された。

・血清脂質異常は、閉経移行期の循環アンドロゲンの上昇とエストロゲンの減少といったホルモンの変化と関連する。閉経後女性におけるエストロゲン不足は、中心性肥満、血圧上昇、血中脂質上昇、耐糖能低下、血管炎症の増加などのCVD危険因子を増加させる可能性がある。

閉経前女性に比べて閉経後女性は血中脂質を増加させやすく、それが動脈硬化発症リスクを高める可能性がある。

・飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロール、卵の高消費は、閉経後女性におけるCVDまたはCVD関連バオマーカー異常のと関連していた。

・一方、低脂肪の食事パターンや、全粒穀物、野菜、果物、豆類、ナッツや種子などの植物性食品を多く摂取し、加工食品、赤肉、砂糖、ナトリウムの摂取量が少ない食事パターンは、閉経後女性のCVDリスク低減と相関していた。

・この研究で明らかになった心血管系リスク食パターンは、加工食品、米/小麦粉製品、内臓肉、ソースの摂取量が多く、エネルギー、飽和脂肪、トランス脂肪、コレステロール、加糖、ナトリウムの摂取量が多いことが特徴であった。